歯がぐらぐらする~歯周病治療~

歯みがきの際の出血や、歯ぐきの腫れ、強い口臭……。これらは、歯周病の代表的な症状です。歯周病は「世界でもっとも患者が多い病気」としてギネス世界記録に認定されている病気で、歯を失う原因として、虫歯を抑えて第1位に挙げられる病気でもあります。

小金井市、武蔵小金井駅すぐの歯医者「小金井歯科」では、歯周病治療について、スウェーデンのイェテボリ大学で実施されている歯周治療システム「スカンジナヴィアン・アプローチ」を採用し、できるだけご自分の歯を残せるよう治療を進めています。早期発見・早期治療を可能にするために、わずかでも異変に気づいたらすぐに当院までご相談ください。

35歳を過ぎたら、お口の精密検査を

以下のグラフは、厚生労働省が2011年に発表した「歯科疾患実態調査」による年齢別、一人平均残存歯数を示したものです。

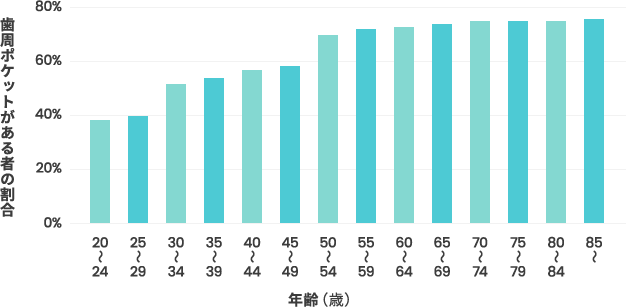

年齢階級別 歯周ポケットがある者の割合

出展:厚生労働省 2011年歯科疾患実態調査

ヒトの歯は親知らずを除いて全部で28本あります。このグラフを見ると、30代までは平均で20本を維持しているものの、40代を超えたころから20本を切り、55歳以上になると急速に平均本数が減少していくのが分かります。いわば、30代後半に差し掛かる35歳は、「お口の健康の分かれ道」と言えるのです。

すべての人が注意すべき歯周病

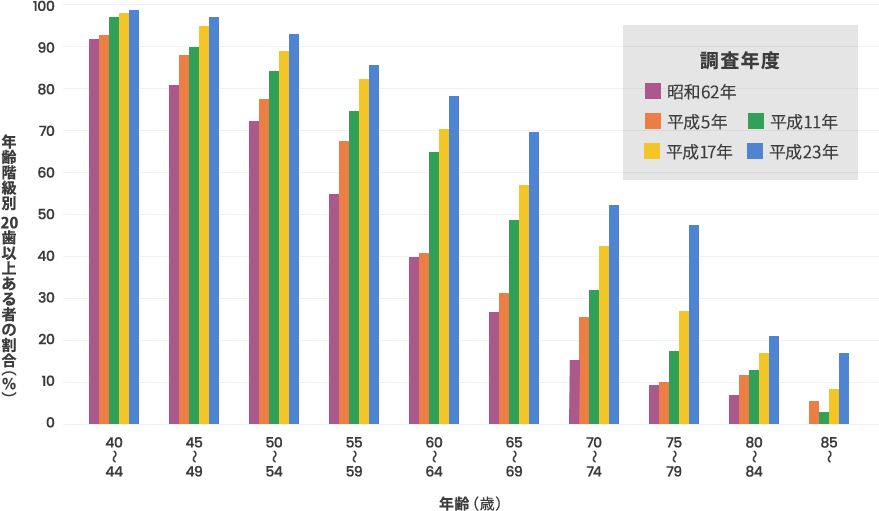

年齢階級別 20歯以上の歯を有する者の割合

出展:2012年 島根県による調査

*昭和62年調査の80歳以上の年齢階級は参考値。(80歳以上の層をひとつの年齢階級としたため、平成5年、11年、17年の調査値とは質的に違うデータである)

年齢階級別 歯周ポケットがある者の割合

2012年の島根県の調査によれば、中等度以上の歯周ポケットがある人の割合は、20代で約4割、30代で約5割、以降、加齢に応じて増加していき、65歳以上では約7割にまで達します。これを軽度の歯肉炎にまで対象を広げれば、そのリスクはほぼ100%の方にあると言っても過言ではないでしょう。

定期的なケアで健康的なお口に

成人が歯を失う一番の原因は歯周病、次が虫歯です。虫歯の場合は以前に治療した箇所が再発して抜歯になることも珍しくありません。歯周病、虫歯、いずれのケースも35歳がお口の健康の分かれ道であると認識し、定期的なケアを受けて、よく咬めて美しい口元を維持しましょう。

歯周病とは

歯周病は、プラーク(歯垢)に棲みつく歯周病菌が出す毒素によって、歯を支えている顎の骨や歯ぐきが徐々に溶かされていく病気です。自然治癒することがないため、放置して悪化すれば、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあるため、早めの治療が大切です。

当院の歯周病治療の方針~歯周リスク評価(Periodontal Risk Assessment)~

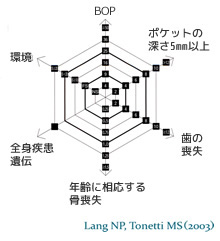

当院では歯周病治療を開始する際に、まず精密な検査を行い、「歯周リスク評価(Periodontal Risk Assessment:以下PRA)」によるPRAダイヤグラムを用いて、患者さん一人ひとり異なる固有の歯周病リスクを把握しています。

|

PRAダイヤグラムとは…… 2003年にLang&Tonettiが発表したもので、一人ひとり異なる歯周病リスクと継時的な変化を表現するツールです。「なぜ歯を失ったのか」の原因を知り、リスク因子を追求することで、治療の方向性の決定に役立てることができます。 |

|

|---|---|---|

| 6つのリスク因子 | ||

| Risk01プローピング時の出血部位の割合 | Risk025mm以上のポケットの数 | Risk03喪失歯数 |

| Risk04年齢を考慮した顎の骨の吸収の程度 | Risk05全身的および遺伝的状況――糖尿病、遺伝子との関連など | Risk06喫煙――歯周病の真のリスク因子(容量依存性がある、激しいストレス ほか) |

当院では、患者さん一人ひとりに適した歯周病治療・メインテナンスを行うために、1~2年に1度の割合で、精密な歯周病診査を行うことをおすすめしています。

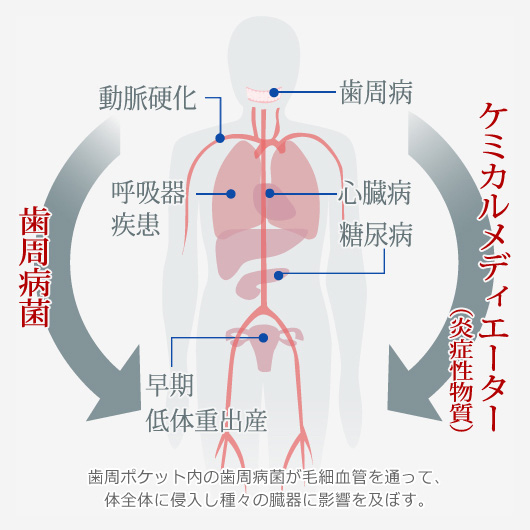

歯周病と全身疾患の関係

歯周病は大切な歯を奪うだけでなく、歯周病菌が血管を伝って全身を巡ることでさまざまな臓器に影響し、全身疾患を招くといわれています。

| 心筋梗塞・脳梗塞 | アルツハイマー型認知症 | 肺炎 |

|---|---|---|

| 歯周組織に炎症が起こると、歯周病菌と炎症起因物質が毛細血管を通じて血液に入り込み、心筋梗塞や脳梗塞など、循環器系疾患を招くといわれています。 | 脳の委縮によって起こるアルツハイマー型認知症。歯の残存数が少ない人ほど委縮が進んでいたり、患者さんの脳から歯周病菌の毒素が検出されたりといった報告があります。 | 誤嚥(誤って飲み込むこと)によって歯周病菌が肺に入り込むことで、「誤嚥性肺炎」が引き起こされることがあります。高齢者や寝たきりの方などに多く見られています。 |

| 心内膜炎 | 早産・低体重児出産・男性不妊症 | 糖尿病 |

| 歯周病菌が心臓の内膜に付着すると、心内膜炎を招くことがあります。心内膜炎のほかにも、狭心症や心筋梗塞といった心疾患が、歯周病と関わっているといわれています。 | 妊娠中に歯周病にかかると、炎症によって生み出される物質が胎盤に影響し、早産・低体重児出産を招きやすくなります。妊娠中は、歯周病にかかりやすいため注意が必要です。 | 歯周病と糖尿病は深い関係にあり、互いに発症や進行を誘発し合うといわれています。 |

※表は左右にスクロールして確認することができます。

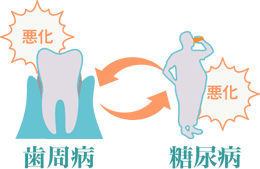

~歯周病と糖尿病の密接な関係~

歯周病と糖尿病が深い関係にあることはよく知られていますが、そのしくみはまだ完全には解明されていません。とはいえ、糖尿病によって身体の免疫力が低下することで歯周病菌が増殖しやすくなり、歯周病を悪化させるのではないかと考えられています。

また歯周病が糖尿病を悪化させることもわかっており、歯周病治療を行うことで糖尿病もよくなるというケースも見られています。「食事に気を遣っているのに血糖値が下がらない」という方は、もしかすると歯周病が関係しているかもしれないのです。

歯周病の進行

|

| Stage 01 歯肉炎 |

|---|

| 歯ぐきに軽く炎症が起きており、歯みがきをすると出血することがあります。 |

|

| Stage 02 軽度歯周炎 |

| 歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)がやや深くなり、顎の骨が溶かされはじめています。 |

|

| Stage 03 中等度歯周炎 |

| 歯周ポケットはさらに深くなり、顎の骨は3分の1以上溶かされています。腫れや出血に加えて歯がぐらぐらし、浮いたような感覚も現れます。 |

|

| Stage 04 重度歯周炎 |

| 歯を支える顎の骨がほとんど溶かされ、歯は大きくぐらぐらします。最悪の場合、歯は抜け落ちてしまいます。 |

歯周病の治療方法

歯周病治療は、進行段階に適した方法を用いて行います。当院では歯周病の進行によって失われてしまった歯周組織を再生する、外科手術を用いた再生治療も行っています。

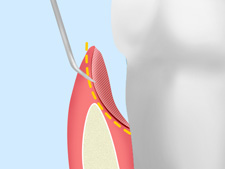

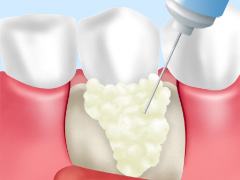

| 縁上スケーリング(歯石除去) | 縁下デブライドメント(歯肉の下のお掃除) |

|---|---|

|

|

| 歯周ポケットが4mm以下のケースで行う処置です。「スケーラー」と呼ばれる器具を用いて、歯と歯肉の縁(境目)よりも上部にある歯垢や歯石を除去していきます。 | 「キュレット」「超音波スケーラー」などの器具を用いて、歯肉の縁よりも深くにある歯垢や歯石を除去する処置です。これにより、歯肉の炎症を改善します。 |

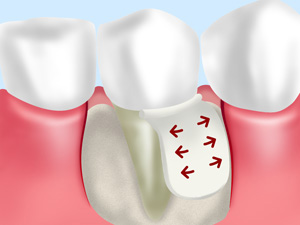

| 歯周ポケット掻破(そうは)術 | フラップ手術 |

|

|

| 軽度~中等度歯周炎の段階に行う治療です。局所麻酔を施したうえで歯周ポケットの奥に入り込んだ、プラークや歯石、感染した歯肉組織を取り除きます。マイクロスコープを使用することで、フラップを開けずに、施術が可能です。 | 中等度~重度の段階に行う治療です。局所麻酔を施したうえで歯肉を切開し、骨面と骨外に露出した歯根を明らかにしたうえで、マイクロスコープを使って、プラークや微細な歯石、感染した歯肉組織を取り除きます。最後に歯肉を縫合します。 |

| 歯周組織再生療法1 GTR法 |

歯周組織再生療法2 エムドゲイン法 |

|

|

| 重度歯周炎の段階に行う治療です。歯周病の悪化によって失われた歯周組織を再生させるために、メンブレンという特殊な膜を入れて骨より再生スピードが早い歯肉の侵入を防ぎ、再生を促します。 | GTR法と同じく、失われた歯周組織を再生させる治療です。歯科先進国スウェーデンで開発されたもので、「エムドゲインゲル」という、歯が生えるときに重要な働きをするタンパク質の一種でつくられた薬剤を、再生させたい部分に塗布して再生を促します。ゲルは体内に吸収されるため、後で取り除く必要がありません。 |

※表は左右にスクロールして確認することができます。

当院の歯周病検査治療~マイクロスコープを用いた精密治療~

マイクロスコープを使うことで、治療の過程を画像で記録できるようになります。治療後に、患者さんの歯の状態を見せながら、どういった治療を行ったのか画像とともに説明できるため、患者さんと歯科医師とのコミュニケーションが密になり、診療に対する意識の共有がしやすくなります。

当院では、虫歯治療、歯周病の検査治療、クラウン(被せ物)のフィットの確認、外科手術に、最大倍率21倍でお口の中を見ることのできるマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を用いて、精密な治療を実現しています。

| マイクロスコープ下での縁下デブライドメント(歯肉の下のお掃除) | |

|---|---|

| 通常肉眼では確認が難しい、歯周ポケットの内側までを拡大してしっかり確認しながら検査・治療を行うことで、的確な診断や精密性の高い手術が可能になるのです。 |  |

マイクロスコープを用いた歯周外科手術の症例

| 歯肉移植 | ||

|---|---|---|

| 手術前 | 手術後3ヶ月 | 手術後3年 |

|

|

※3年後移植した歯肉が安定しています。 |

歯周病が進行すると、歯茎が下がって長くなってしまった歯も場合によっては歯肉を移植することによって、回復することが可能です。

※結果には個人差があります。